文学经典让中法文脉紧密相连(共建文明百花园·中法建交60周年)

发布时间:2025-01-07 15:46:17 来源: sp20250107

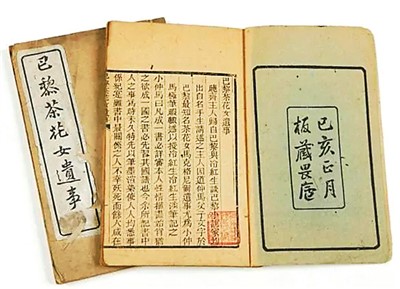

林纾、王寿昌合作翻译的《巴黎茶花女遗事》。

人民文学出版社出版的法国文学名著。

部分法国经典小说中译本。

不久前,习近平主席对法国进行国事访问,有这样一个镜头令人印象深刻:当地时间5月6日下午,在巴黎爱丽舍宫,习近平主席向法国总统马克龙赠送多部中国翻译的法国小说,其中有雨果的《九三年》、福楼拜的《包法利夫人》、司汤达的《红与黑》、巴尔扎克的《高老头》、小仲马的《茶花女》、大仲马的《三个火枪手》、罗曼·罗兰的《约翰·克利斯朵夫》……这些文学名著带着东方墨香,跨越千山万水,回到了自己的出生地。

作为东西方文明的重要代表,中法历来相互欣赏、相互吸引。从法国启蒙思想家对中华文化的倾慕,到中国人民对法国文化巨擘的熟稔;从150多年前法国人士参与建设福建船政学堂,到上世纪初中国青年赴法负笈求学……中法两国文脉相连,文明交流成果交相辉映。书籍,沉淀着文明,让远隔山海的读者可以在饱含人类生活悲欢离合的字句间,读懂一个国家、一个民族的精神、品格、信念和胸怀。下面我们就来看看这些被精心挑选的小说讲了什么故事、在中国产生了怎样的影响。

《茶花女》:

已有10多个中文译本

法国文学在世界文学史上具有举足轻重的地位,诞生了大量影响广泛的世界名著。19世纪末,随着《茶花女》中文版的问世,大量法国文学被译介到中国,令中国读者眼界大开。《茶花女》是小仲马的代表作。在这部作品中,通过风尘女子玛格丽特的形象,小仲马深切表达了对社会底层人民的同情与怜悯,揭开了贵族资产阶级的丑恶嘴脸,鞭挞了彼时资本主义社会的冷酷无情。无论在情节安排还是人物塑造上,这部小说都很有特色,通过一出爱情悲剧,开创了法国文学“落难女郎”系列的先河。

1899年,林纾与王寿昌合译的《茶花女》取名为《巴黎茶花女遗事》,在福州由畏庐刊行。这个译本让《茶花女》成为近代中国首部产生广泛影响的外国长篇小说。紧接着,他应商务印书馆之邀,翻译了180余种欧美文学作品。王寿昌先口译,尔后林纾用文言文加以表述。当译到感人的段落时,两人常常相对而泣。林纾不懂外语,但是,他善于与口译者相互配合。林纾不仅有文才,而且有知识分子的责任与担当。他曾说:“纾年已老,报国无日,故日为叫旦之鸡,冀吾同胞警醒。”康有为在一首诗中曾把林纾与翻译《天演论》的严复相提并论:“译才并世数严林,百部虞初救世心。”

鲁迅青少年时代就买过《巴黎茶花女遗事》。在日本留学时,周氏兄弟爱读林纾的译著。林译的作品一问世,他们就迫不及待地跑到书店买回来阅读。20世纪20年代,刘半农在欧洲留学期间翻译了剧本版《茶花女》,他对如何翻译指代女性的第三人称代词感到困惑。在翻阅各种资料后,刘半农决定用汉字“她”来指代女性的第三人称,助推了这个称谓的流行。从19世纪末到现在,《茶花女》在中国已有人民文学出版社、上海译文出版社、译林出版社等出版的10多个中文译本。

《九三年》:

影响几代中国读者

谈到法国文学,不能不提雨果,这是一位举世公认、爱憎分明的人道主义作家。他总是站在穷人、弱势群体、社会边缘人这一边。在《九三年》里,雨果以法国资产阶级大革命为背景,为读者描绘了资产阶级和封建势力在1793年进行殊死搏斗的历史场面。作为进步作家,雨果用热情洋溢的文字褒扬法国大革命,用华丽的词汇赞美伟大的灵魂,将法国大革命时期的阶级矛盾表现得淋漓尽致,使小说具有史诗般的艺术魅力。

无论是《九三年》,还是《悲惨世界》《巴黎圣母院》,雨果的每一部作品都洋溢着浓郁的人文主义氛围。通过冉阿让、芳汀、爱斯梅拉达、卡西莫多等人的遭遇,雨果成功颠覆了世人对美与丑、是与非、善与恶等二元对立的刻板印象。他笔下的人物跨越不同时代和不同文化语境,具有广泛而恒久的魅力。比如,在《巴黎圣母院》中,中国读者在敲钟人卡西莫多身上发现了什么是善、什么是美、什么是真正的爱,爱斯梅拉达则是《巴黎圣母院》中集真善美于一身的完美艺术形象。雨果善于塑造个性鲜明、有血有肉的人物,让读者能够切身感受到主人公的思想和情怀。

在中国,《九三年》影响了一代又一代读者。这部作品的第一个完整中译本出自翻译家郑永慧之手。该译本在20世纪50年代共印刷2万册,并在日后一再重印。郑永慧以“较真”的态度来对待他的每一部译作。儿子郑若麟曾问他,回顾一生中所译的法语文学名著,对哪部作品最心仪?“父亲想一想,回答说,单就翻译前、翻译中和翻译后在思想上受到的冲击和影响来看,还数雨果的《九三年》。”

《红与黑》:

中文版里使用了古汉语

19世纪30年代,以雨果为代表的积极浪漫主义在法国文坛取得决定性胜利,但不容忽视的是,另一部标志性的现实主义作品《红与黑》悄然诞生了。这部小说的作者是司汤达,他原名马里-亨利·贝尔,生前默默无闻,然而,他身后的名声不亚于法国一流的大作家。《红与黑》多次被改编为戏剧、电影,在世界文学史上产生了极其深远的影响,司汤达也因此被称为“现代小说之父”。通过主人公于连与德·瑞那尔夫人和玛特尔小姐的情感纠葛,作者为我们生动描绘了法国社会的各个层面,尤其是贵族阶级的生活方式和心理状态。细腻的心理分析和对当时社会阶层的深刻认识使得这部小说经久不衰。司汤达敢爱敢恨,也敢写。去世后,他的墓碑上刻着这样几行令人过目不忘的字:“亨利·贝尔,米兰人,活过,写过,爱过。”

在19世纪初,拿破仑是法国青年的偶像。可是,波旁王朝复辟后,许多法国青年跟《红与黑》中的男主角于连一样,开始觉得英雄再无用武之地。其实,这只是一个错觉而已。中国读者在这部小说中读到了他们想要的东西,有人读到了19世纪法国的社会,有人读到了爱情,有人读到了人性中的真、善、美。

在中国,《红与黑》已有诸多译本,而这部小说的第一个译者是南京大学文学院教授赵瑞蕻。“我第一次晓得斯丹达尔(司汤达)和《红与黑》这本名著是在我的故乡温州,一个美丽的山水之乡。那时候,我有一个相知的老师,他很喜欢这部小说,时常跟我谈论它。晴和的礼拜天下午,我们……有时坐在沙滩上休息欣赏瓯江上的晚照,烟霞中的归舟……我们有时聊天中便转到《红与黑》的故事上头了……”在《红与黑》译序里,赵瑞蕻深情地回忆道。20世纪90年代初,中国社科院研究员罗新璋在复译这部小说时,为了还原那个时代的语言,还在中文版里刻意使用了一些古汉语词汇,以此来进一步凸显这部作品的时代感。

《高老头》:

傅雷进行了3次翻译

相对而言,19世纪的法国小说对中国读者影响最大,尤其是对20世纪50年代至60年代出生的人来说。新中国成立后,法国文学对资本主义社会的描写在中国引起广泛关注,其中就有巴尔扎克的作品。《人间喜剧》是巴尔扎克的作品集,涵盖他创作的91部小说,其中,最著名的有《高老头》《欧也妮·葛朗台》等。他的作品大多以现实主义手法,展现19世纪上半叶法国的整体社会生活,被称为“法国社会的百科全书”。马克思、恩格斯曾用“超群的小说家”“现实主义大师”赞誉过他。巴尔扎克对人物心理的刻画、对社会现象的剖析,可谓惟妙惟肖,入木三分。他的经典名言很多,其中一句是:“一个人在金钱面前是没有面子的。”这句耐人寻味的话深刻揭示了这样一个社会现实——金钱成了衡量人的价值和地位的唯一标准,这也是《高老头》表现的主题。小说主人公高老头是法国大革命时期起家的面粉商人,他中年丧妻,把自己所有的爱都倾注在了两个女儿身上。但他的两个女儿沉溺于纸醉金迷的世界,他的爱轻而易举就被金钱至上的原则战胜了。

在众多译本中,由人民文学出版社1954年出版的傅雷译本得到的评价最高。傅雷战胜了翻译中遇到的一系列困难,使译文真正做到了信、达、雅,让原著的意蕴和神韵在中文世界里大放异彩。在翻译《高老头》过程中,傅雷历时多年、先后进行了3次翻译,灵活地权衡了整体与细节之间的关系。这部作品可以说是其翻译作品中的代表作之一。

《包法利夫人》:

多位名家倾心翻译

继巴尔扎克、司汤达之后,法国文坛第三位杰出的现实主义作家是福楼拜。19世纪40年代,正是资本主义制度在西欧确立的时期,法国资产阶级也在“七月革命”后取得了统治地位。随着工业革命不断推进,法国工农业在这一时期取得了明显进步。福楼拜的小说《包法利夫人》刻画了1848年资产阶级取得全面胜利后法国第二帝国时期的社会风貌,被喻为“浪漫主义的终结、现实主义的肇始”。这部小说在揭示主人公情感堕落的过程中,努力寻找着造成这种悲剧的社会根源。小说的语言精美,风格独特,堪称法国文学史上的一座丰碑。

作为巴尔扎克现实主义文学的后继者,福楼拜更进一步,将现实主义推向另一个高峰。他创造性地采用一种冷静客观的写法,也就是作者在创作过程中完全退出作品,对后世产生深远影响。左拉认为他是“自然主义之父”,有人甚至将他视为20世纪法国“新小说”的鼻祖。

幸运的是,福楼拜的代表作《包法利夫人》在中国遇到了才华横溢的大翻译家李健吾。李健吾文辞犀利,力透纸背,风趣幽默,文采飞扬,通过手中的妙笔让《包法利夫人》在中国大放异彩。在《包法利夫人》的中译本中,翻译界议论最多的分别是李健吾、许渊冲、周克希的译本。三者的译文各有千秋,相较而言,李健吾译本似乎跟原著的贴合度更高一些。众所周知,福楼拜的行文简约,文从字顺,朗朗上口。而李健吾的文笔凝练,寥寥数笔就能把人物形象和场景勾勒得活灵活现。从这个意义上来说,人民文学出版社找对了译者,《包法利夫人》让福楼拜在中国实现了一次历史性的奇遇。

《三个火枪手》:

联袂合作出精品

《三个火枪手》,又被译为《三剑客》《侠隐记》,是法国19世纪浪漫主义作家大仲马的代表作之一。在法国,大仲马家喻户晓。他的《三个火枪手》是一部以17世纪上半叶法国宫廷权力斗争为背景的通俗小说。故事讲述了主人公达达尼昂与三名火枪手之间的友谊以及他们与红衣主教黎塞留之间的斗智斗勇。小说不仅包含宫廷内斗、风流韵事,还融入了三个火枪手的冒险经历,这使得故事情节跌宕起伏,妙趣横生。这部小说译成汉语后,倍受中国青少年读者的青睐。

郝运、王振孙翻译,上海译文出版社出版的《三个火枪手》被广大读者视为最经典的中译本之一。这两位译者都是著名的法语文学翻译家,对法国文学有着深刻的理解。他们的翻译技巧娴熟,语言精湛,能够将小说中的细微之处译得淋漓尽致。郝运是上海译文出版社资深翻译,王振孙是该社编审,两人的合作可谓“珠联璧合”。

《约翰·克利斯朵夫》:

“圈粉”青年读者

20世纪上半叶问世的长河小说《约翰·克利斯朵夫》,以德国音乐家贝多芬为原型,勾勒出一个艺术家为人道主义理想而奋斗的一生。主人公约翰·克利斯朵夫在逆境中成长,个性倔强,又有点轻率鲁莽,但感情世界极为丰富。为了维护人格独立和个人尊严,他与周围环境不断发生冲突。在德国,他反抗封建门第等级观念;在法国,他反对将艺术市场化、商品化的残酷现实。不过,他在音乐中找到了心灵的宁静。通过这样一个为追求真诚的艺术和健全的文明而顽强拼搏的人物,罗曼·罗兰表达了内心深处对人道主义的向往。“《约翰·克利斯朵夫》不止是一部小说,而是人类一部伟大的史诗。它所描绘歌咏的不是人类在物质方面,而是在精神方面所经历的艰险,不是征服外界,而是征服内界的战迹。它是千万生灵的一面镜子,是古今中外英雄圣哲的一部历险记,是贝多芬式的一阕大交响乐。”傅雷在译者献词里曾经这样写道。

《约翰·克利斯朵夫》由傅雷首先译介到中国。傅雷在抗战时期翻译该书,可谓用心良苦,也是时代担当的一种体现。克利斯朵夫追求真理、追求光明,给身处水深火热中的中国青年带来了希望与光明。傅雷良好的音乐素养为翻译《约翰·克利斯朵夫》奠定了坚实基础,用中文完美地诠释了这一“音乐小说”的开山之作。

长期以来,傅雷的译本被视为众多译本中最优秀者,影响了一代又一代中国青少年。读了这部小说后,有人被书中那个贝多芬式的“因心灵伟大而伟大”的人物深深吸引,并从中发现了人生的航向与生活的勇气;有人认为这是一部“带电”的小说,具有惊人的感染力;有人则认为,约翰·克利斯朵夫波澜壮阔的人生才是真正的人生。

文学交流源远流长

中法两国地处欧亚大陆两端,虽远隔千山万水,但文明交流互鉴有史已久。中国元杂剧《赵氏孤儿》是公认的最早译介到法国的文学作品之一。1734年2月,法国巴黎的《水星杂志》首先发表了《赵氏孤儿》的片段译文,第二年,全译本在巴黎出版的《中国通志》中刊出。该书由巴黎耶稣教会教士杜赫德编辑,剧本译者是法国传教士马若瑟。后来,18世纪法国启蒙时期著名的思想家、文学家伏尔泰将其改为五幕剧,并改名为《中国孤儿》。这部剧作一经公演,便获得巨大成功。19世纪初,法国汉学从传教士汉学发展为专业汉学,法兰西学院院士儒莲于1834年对《赵氏孤儿》进行了重译,从而弥补了唱词与唱腔因翻译而带来的不足。此外,《道德经》和《孙子兵法》在法国的影响力也非常大,因为这两部作品短小精悍,字字珠玑,最能代表中国的古老智慧。

改革开放以来,中国文学不断“出海”,法国出版机构也持续关注中国文学发展的动向。近年来,法国读者开始把目光从鲁迅、巴金、郭沫若、茅盾、老舍等人转向新一代作家。莫言、毕飞宇、池莉、韩少功、贾平凹、苏童、刘震云等人的作品在法国知名度日益提高。譬如,余华的作品受到《解放报》《费加罗报》等法国主流报刊关注。2010年,毕飞宇的《平原》法文版摘得法国《世界报》文学奖。从2012年10月公布诺贝尔文学奖获奖名单,到当年12月莫言赴斯德哥尔摩领奖,法国媒体围绕莫言的文学创作刊发100多篇报道。《世界报》对莫言作品语言风格给予充分肯定:“这种语言懂得在自我重新创造的同时,保持了对自身的忠实。”近年来,中国作家莫言、铁凝、韩少功、余华、李锐、毕飞宇先后荣获法兰西文学艺术骑士勋章。

中法文化交流的辉煌成绩,背后是一代代翻译家的共同努力。傅雷、罗大冈、柳鸣九、罗新璋、郭宏安、何如、许渊冲、郑克鲁等人在这一领域作出了突出贡献。有人说,只有不朽的原著,没有不朽的译著。但是,翻译家通过语言溯源、文化溯源,总能找到应对之策,并在直译和意译之间求得平衡。中国作家毕飞宇坦言,在这些翻译家的译著里发现了文字表达的方式,学会了文学创作。

千古文脉一华章,书籍里沉淀着文化,沉淀着思想。法国文学犹如一面镜子,能够让我们观照对方,也能让我们从中照见自己。从这个意义上讲,用文学来架设东西方文化交流的桥梁是历史,也是现实,更是未来。

(作者系浙江越秀外国语学院教授、南京大学法语系学科带头人、中国翻译协会副会长)

(责编:杨虞波罗、李楠桦)